1981年,无锡著名作家沙陆墟将一条印有“无锡各界抗敌后援会置”红色字样的旧军毯捐赠给了无锡博物馆(现无锡博物院)。这条军毯是无锡抗战史上一次伟大壮举的见证,被评定为国家三级文物。

1937年11月,无锡沦陷前夕,一批多年从事抗日救亡运动的热血青年,在党的感召下,毅然抛家别亲,前往别地工作。途中,他们成立了无锡抗日青年流亡服务团,这就是无锡革命史上具有特殊意义的“锡流”。

凭借坚定的信念,“锡流”成员满怀热血和正气,在流亡途中开展抗日宣传,同时寻找中共的组织关系。他们途经苏、皖、赣、鄂四省,历时一个多月,行程千余里,最终到达南昌新四军办事处和武汉八路军办事处,全部投身革命队伍。“锡流”的这次行程,被著名女作家、“锡流”成员菡子(罗函之)称为一次“小小的长征”,足见“锡流”产生的影响和它在无锡爱国青年心目中的地位。

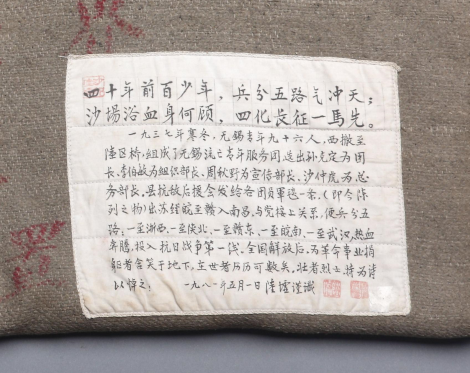

沙陆墟曾在“锡流”担任总务部部长,到达南昌新四军办事处后即在江西、福建等地工作,积极宣传抗日救国。这条军毯是从无锡出发时,无锡各界抗敌后援会发给他的,沙陆墟一直妥善珍藏。1981年,沙陆墟捐赠军毯时,特地在上面缝制了一块白布,题诗一首:“四十年前百少年,兵分五路气冲天。沙场浴血身何顾,四化长征一马先。”并撰文纪念。

岁月流逝,这件军毯已成为“锡流”壮举的唯一遗存,故而显得尤为珍贵。它所承载的“锡流”精神,更激励着当代青年以实现中华民族伟大复兴为己任,在全面建成社会主义现代化强国的新长征中不惧坎坷,逐梦前行。

来源:党史学习教育网

编辑:李晨昕