毛主席曾这样称赞他:这个从士兵成长起来的人,将来可以指挥五十万军队。

陈毅曾这样赞扬他:刚创造了一个空前胜利,就被下一个更大胜利打破了纪录。空前之后又来一个空前,接着又是一个空前。

斯大林曾这样为他写道:60万战胜80万,真是奇迹。

他曾这样自称:我个人就是“沧海之一粟”。

粟裕

他,就是被称为“常胜将军”的粟裕,一个由普普通通的少年在血与火的洗礼中逐步成长起来的共和国一代开国大将。七十七个风雨交加的年头,七十七个殚精竭虑的岁月,其间的九死一生、壮怀激烈、情深意长,令人百感交集。

弹片三块 诉说战斗生涯

1984年2月5日,粟裕因病逝世,15日,遗体在八宝山革命公墓火化。在筛选骨灰中,粟裕大将的长子粟戎生从头颅骨灰中发现三块乌黑色薄片,仔细一看,是三块残碎的弹片,大的一块有黄豆粒大小,小的两块有绿豆粒大小。粟裕一生身经百战,经历的凶险多得数不清,身上弹痕累累,是十大将中受伤最多的一位。然而,谁也不知道,这三块弹片是什么时候留下的。

粟裕头颅中的三块弹片

从1927年南昌起义到中华人民共和国成立的22年革命生涯中,粟裕共六次负伤,其中两次是“死而复生”。1927年,在江西武平战斗中,子弹从他右耳上侧头部颞骨穿过。1929年,攻占宁都时,他臀部负伤。1930年,在水南作战中,他被炮弹炸伤头部,当场昏死过去。1933年5月,在江西硝石与敌作战中,他的左臂因重伤留下残疾。1934年9月,在浙西遂安向皖赣边区的转战中,他右臂中弹,17年后才取出子弹。1936年,在云和县开展游击战中,他脚踝负伤。

粟裕与楚青

他的夫人楚青认为“这三块弹片应该是水南战斗中留下的”。她深情地说:“如果这三块弹片是粟裕在水南战役中负伤留下的,算起来在他头颅里整整54年了,但我们家人都不知道,他在生前很少讲自己过去的作战经历。”战伤带来的后遗症一直折磨着他,几十年来头疼头晕给他带来了无比剧烈的痛苦。这位为共和国立下汗马功劳的将军,就是带着这样的伤痛指挥着千军万马,取得了一次又一次胜利。

骨灰廿处 激荡生死情谊

粟裕逝世后,楚青向中共中央、中央军委转述了粟裕生前的遗愿:“我在革命战争年代,在党的领导下,身经数百战,在和我共同参加战役、战斗的同志中,牺牲了的烈士有十数万,而我还活着,见到了革命的胜利。在我身后,不要举行遗体告别,不要举行追悼会,希望把我的骨灰撒在曾经频繁转战的江西、福建、浙江、安徽、江苏、上海、山东、河南几省市的土地上,与长眠在那里的战友们在一起。”

从湘西走来的粟裕,把自己的归宿地选择在曾经战斗过的战场,选择和他的战友在一起。

位于溧阳新四军江南指挥部旧址内的粟裕骨灰安放处

1984年4月至6月初,粟裕的家属和身边的工作人员遵照他的遗愿,把骨灰撒在了20个他曾经战斗过的地方,水西、长兴、徐州、黄桥、海安、三仓、谭家桥、温州、平阳、龙泉、遂昌、开封、孟良崮、临沂、会同……

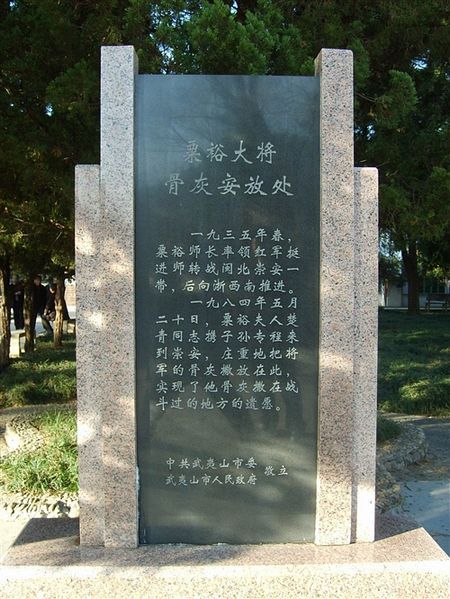

位于武夷山列宁公园内的粟裕骨灰安放处

去世五年 定为侗族将领

1951年10月1日,国庆节阅兵典礼。在天安门城楼上,观礼的国家领导人们开怀畅谈。

同为湖南老乡的毛主席问粟裕:“你是湘西人,是少数民族吧?是不是苗族?”

粟裕笑着回答道:“不是,主席。我们那个会同县有苗族、侗族、水族等少数民族,也有不少汉族,是个多民族聚居地区。”

看粟裕体貌特征,确实与汉族人有差异:个子不高,皮肤黝黑,特别是眼窝深陷。但是,一直以来,在粟裕的档案里,民族一栏填写的是汉族,将军一生,一直以汉族自居。1984年,粟裕去世后,他的家属和身边的工作人员到湘西老家进行了探访。

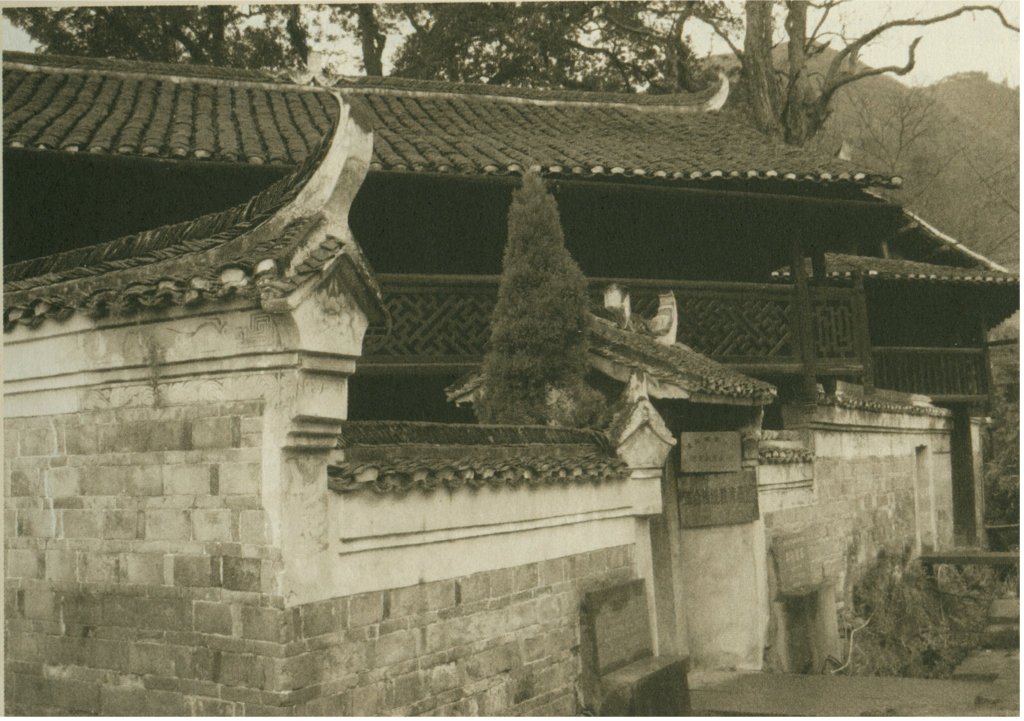

湖南会同的粟裕故居

会同位于湘西,南倚云贵高原,北枕雪峰山脉,长久以来是多民族聚居的地方。1907年8月10日,粟裕出生在湖南省会同县伏龙乡一个叫枫木树脚村的村子。经过详细调查和识别,发现粟裕老家在很多地方与汉族习惯存在差别,如老家房屋由前厅、正屋、横仓楼三栋两层木楼房组合成二进式的独立院落,房屋坐东南朝西北,房屋建筑均为穿斗式梁架结构,雕梁画栋,飞檐翘角,极富有湘西民族特点;供奉的神不是汉族供奉的如财神爷、灶王爷等诸神;家里不吃狗肉,吃了死后不能上神龛;自制蜜饯,来客上茶上伴茶的蜜饯……

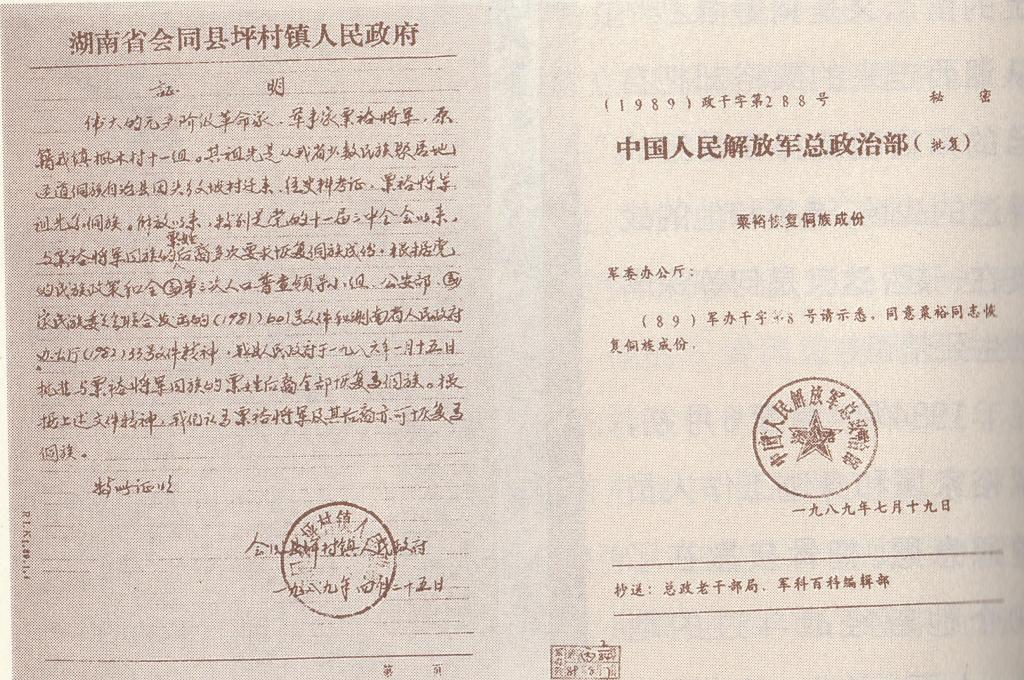

1989年恢复粟裕侗族身份的函和批复

1986年,会同县人民政府确认粟姓居民是由湖南通道县迁居而来的侗族。1989年,中国人民解放军总政治部发文批准同意恢复粟裕将军的侗族身份。粟裕也就成为新中国十大将中唯一一位少数民族将军。

来源:党史学习教育网

编辑:曹春艳