自2022年7月中国核工业科技馆馆藏老照片寻人工作启动,到最终确认所有人物身份信息,再到联系到相关家属、朋友或同事,采集到每个人物丰富感人的事迹材料,并在报纸及新媒体平台广泛宣传,历时半年多。共有30多万人关注寻人活动,近3万人点赞,7000多人接力转发,250多人留言提供线索或倾诉感受。“隐姓埋名”的核工业前辈的奋斗故事被发掘出来,尘封在历史中的一连串人名及相关的感人故事相继浮现。期待有更多类似老照片的故事能被呈现、被讲述。

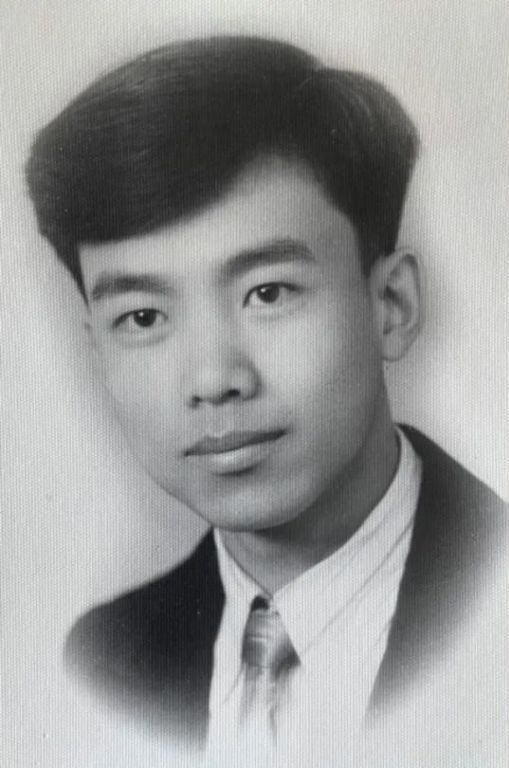

中国核工业科技馆馆藏老照片(左一为侯化宣)

老照片上左一那个面庞清秀的男同志是谁?

经广泛发动四〇四厂多位老同志确认,一个名字——“侯化宣”浮现出来。

据老同志们说,侯化宣原在四〇四厂四分厂工作,后又调至石辐中心(四〇四厂下属单位,位于河北石家庄),继而与很多人断了联系。

几经周折,记者联系到侯化宣的女儿侯雅彬,并对其进行了采访。

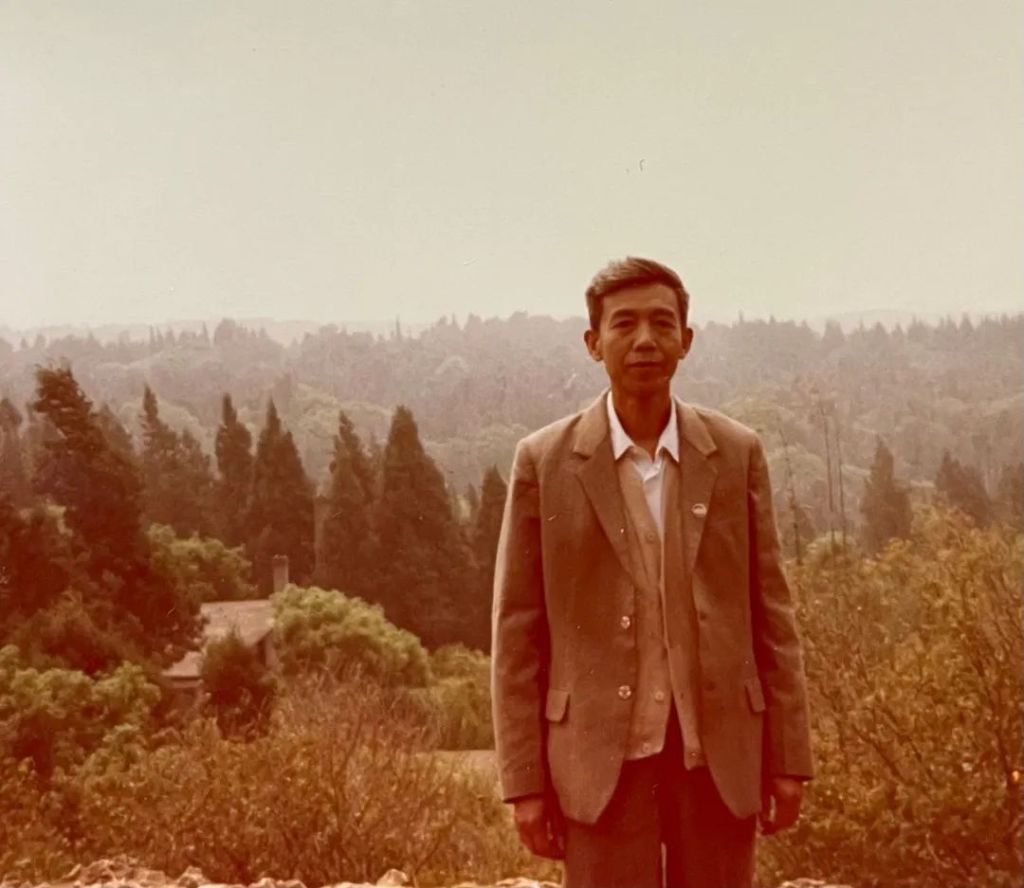

青年时期的侯化宣

侯雅彬珍藏的父亲生前的各种荣誉证书

长大后才知道,父亲和他的单位有多“厉害”

侯雅彬17岁从四〇四基地考进军校,现在北京工作。采访的一个多小时里,她说到父亲侯化宣,以及父母曾经工作过的四〇四厂,声音几度哽咽。

谈起父母的往事,侯雅彬说,因为四〇四厂特殊的单位性质,并不了解很多情况,甚至连父亲从事的具体工作也知道得很少。长大以后她才知道,父亲默默工作几十年的单位,曾经为我国第一颗原子弹作出重要贡献,那里还涌现了张同星、原公浦等核工业老一辈英模人物。

在侯雅彬心中,父母这一代人就像电视上说的:干惊天动地事、做隐姓埋名人。在戈壁滩的坚守奋斗中,他们都是默默无闻的幕后英雄。

“父亲1957年毕业于沈阳有色金属专科学校(后改名为沈阳黄金学院)有色金属冶金专业,长期从事科研生产工作,曾多次获得国防科工委和核工业部的奖励。”

看到记者转发的老照片中父亲的身影,侯雅彬感慨万千,娓娓道来。

退休后的侯化宣

从小照顾家庭,培养了父亲强烈的责任感

毕业后,侯化宣被分配到四〇四厂工作。当时他并不知道要去那里做什么工作。但是他和许许多多来自五湖四海的学子一样,心里只有一个执念,只要党和国家需要,就义无反顾奔赴大西北的戈壁深处。

这一干就是几十年。

建厂初期条件十分恶劣,为了早日拿出“争气弹”,四〇四厂干部职工夜以继日、争分夺秒地工作。为了不分散精力,父母亲把年幼的侯雅彬送回了老家东北,直到上小学一年级时她才又回到父母身边。

四〇四长大的孩子,都把它当成故乡。侯雅彬虽然没在核城出生,离开那里也有40多年了,但她始终觉得四〇四就是故乡。

“我想,四〇四这片故土对于父亲那一辈人来说,是更加难以忘记的,作为他们的后代,我们也永远不会忘记。”侯雅彬说。

“父亲虽然在家排行老二,但是他的大哥很早就出去养家糊口,所以父亲一直是以老大的身份带着4个妹妹陪伴着祖母操持家务,因此他的责任感非常强,工作中也一如既往。”

侯雅彬和很多同龄人一样,从小是挂着钥匙长大的。爸爸妈妈们每天进厂上班,一去就是一整天。当时八九岁的他们就踩着小板凳揉面、蒸馒头,在蜂窝煤炉上做饭,等着爸爸妈妈下班。

那时厂里双职工的孩子基本都一样,大一点的小伙伴们都相互学习做饭,从小就要生活自理,帮家里做很多事情。

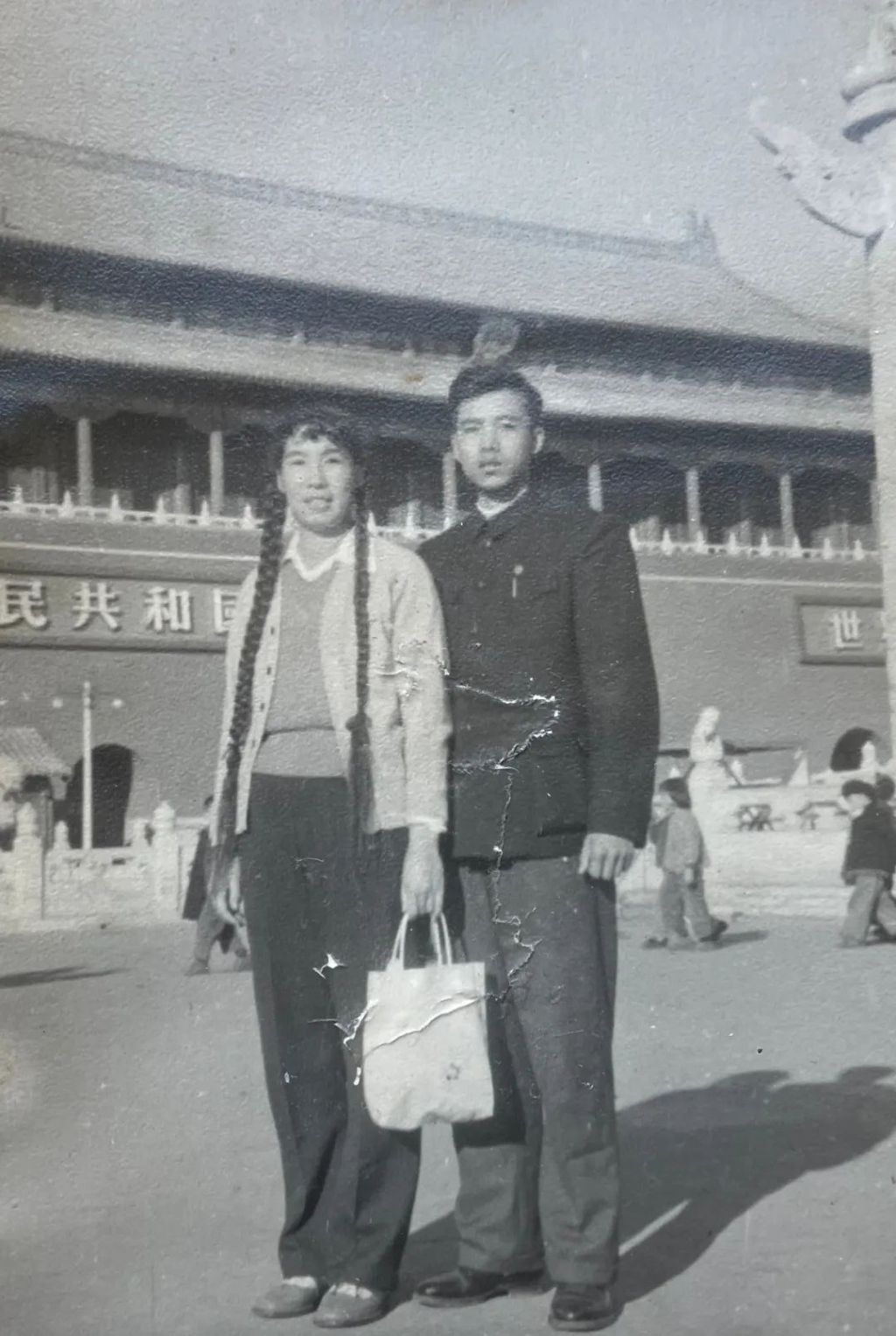

侯化宣夫妇

朋友都被父亲的慈爱善良“粉”到了

在侯雅彬的记忆中,父亲是个特别善良的人,他热情开朗、与人为善的处事标准,得到了大家的一致认可和尊重。

“我们家是标准的慈父严母。母亲对我永远都有更高的标准,而父亲性格特别好,充满慈爱又特别幽默。直到现在,从小和我一起长大的好朋友聚会时,大家每次都会提到我父亲:侯叔是个谁都喜欢的人,性格好,又会做饭,男女老少皆‘粉’,真正是一个人见人爱的人……”

“她要摘月亮,你还要借十家的竹竿!”这是侯雅彬母亲对父女俩关系的评价。

侯化宣和侯雅彬

侯雅彬记忆中最深的事,是父亲带自己到四〇四福利区的岭西饭馆吃馄饨。一碗9分钱的馄饨在当时是一件很奢侈的事,也是孩子们最向往的一件事,许多小朋友一年顶多吃一两次,而自己却经常被爸爸带着去。为了省钱,父亲总是只买一碗,然后开心地看着女儿全部吃完。

“父亲因为心脏病66岁就去世了,他没能看到我努力工作进步的样子……”侯雅彬的言语中流露着深深的遗憾。

侯雅彬

对于父辈的事业,侯雅彬有着很深的理解:作为戈壁滩的创业者们,父亲他们这一代人是值得骄傲和尊重的。当年,四〇四职工除了科技人员、技术工人,还有很多保障岗位上的奋斗者,像商业、文教、卫生人员,也都是来自北京、上海等地各行各业的精英。

他们为国家利益扎根戈壁,不求名利、默默奉献,从来不讲报酬。作为中华人民共和国成立后的第一代核工业建设者,他们根正苗红,并在常人无法想象的艰苦岁月中始终保有革命的乐观主义精神。

他们看着长辈吃不饱、穿不暖,经受了战争的磨难走过来,而他们沐浴着新中国的阳光,有文化、有知识、有抱负,为祖国国防事业作贡献,让“事业高于一切,责任重于一切,严细融入一切,进取成就一切”的核工业精神发扬光大,他们有理由自豪和骄傲!

作为核工业的后代,无论身在何处都会传承他们的精神,做一个有益于国家、有益于社会的人。

来源:党史学习教育网

编辑:李晨昕