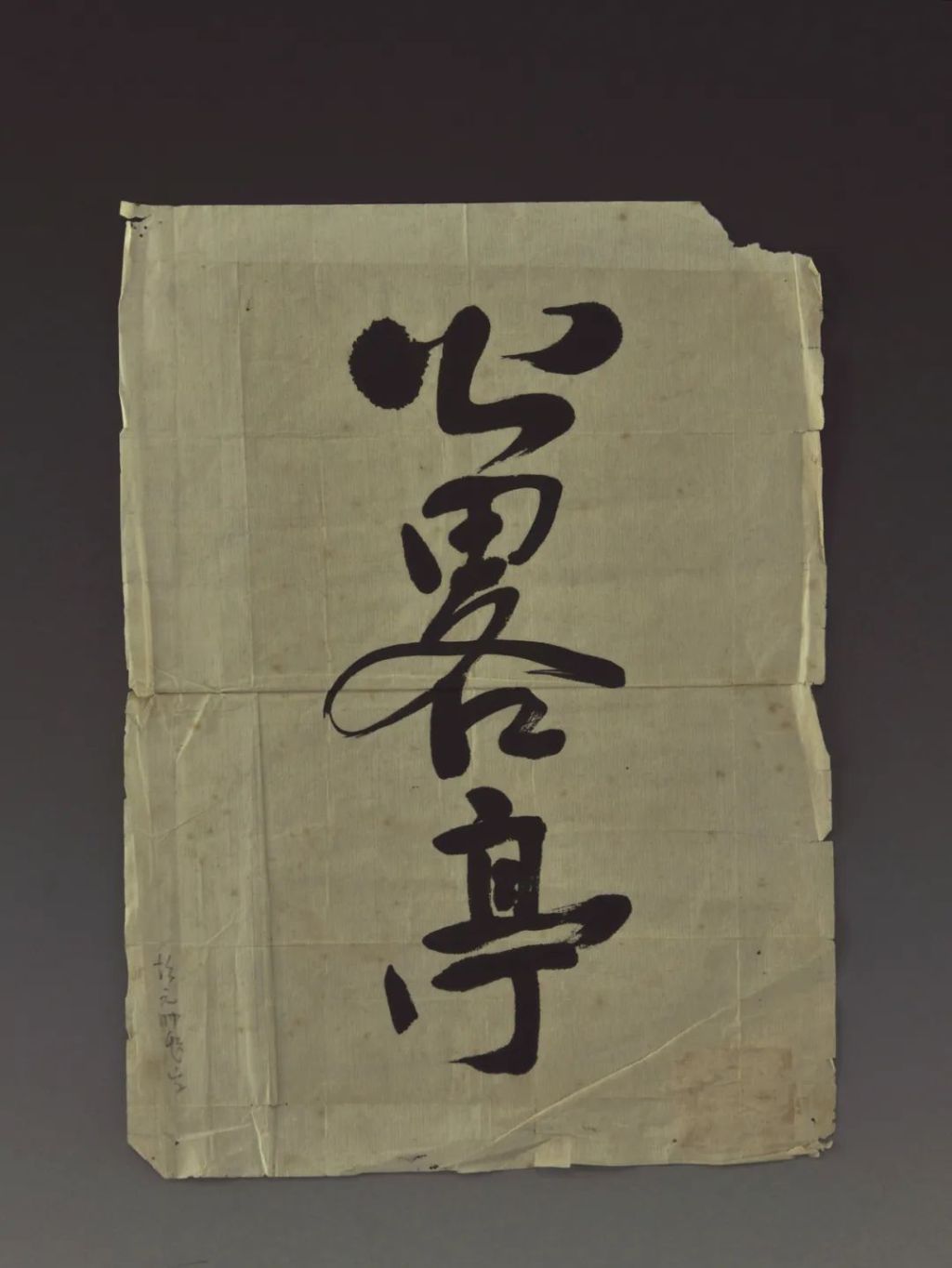

江西瑞金中央革命根据地纪念馆内珍藏着一份写有“公略亭”三字的手迹,为宣纸质地,纵26.8厘米、横20.3厘米,毛笔墨书“公略亭”三字,竖排行书体,呈淡黄色,无落款,为国家一级文物。这是彭德怀于1955年为瑞金叶坪红军广场西北角的一座公略亭题写的。

彭德怀手迹“公略亭”

欲知其事,先知其人。黄公略生于1898年,湖南湘乡人,黄埔军校毕业后参加了北伐战争,1927年加入中国共产党,1928年和彭德怀共同领导了平江起义,曾担任红五军副军长、红六军军长、红三军军长等职。苏区时期,黄公略与毛泽东、朱德、彭德怀被人们并称为“朱毛彭黄”。黄公略毫无疑问是红军的杰出将领,毛泽东曾赋词“赣水那边红一角,偏师借重黄公略”来赞颂他,由此可见他在红军中的位置。1931年9月,第三次反“围剿”胜利后,黄公略率领红三军转移途中,在吉安东固遭到敌机袭击,不幸中弹牺牲,年仅33岁。

公略亭

噩耗传来,苏区军民无不为之悲恸。毛泽东亲自主持了黄公略的追悼大会,高度赞扬了黄公略的一生,并拟写了这样一副挽联:“广州暴动不死,平江暴动不死,如今竟牺牲,堪恨大祸从天降;革命战争有功,游击战争有功,毕生何奋勇,好教后世继君来。”为纪念黄公略,临时中央政府在他牺牲的地方设立了“公略县”,将红军第二步兵学校改名为“公略步兵学校”。

1933年,临时中央政府决定在瑞金叶坪修建公略亭。公略亭于1933年8月1日动工,1934年1月竣工落成,1934年10月中央红军长征后,遭国民党军拆毁。1955年经上级文物部门批准后,于同年在原址上按原貌修复。外形的修复相对容易,但石碑上的题字却成为复原公略亭的难题。此时,黄公略的亲密战友,时任国务院副总理兼国防部部长的彭德怀成为为公略亭题字的最佳人选。彭德怀欣然同意,挥毫题写“公略亭”三字,字迹端庄遒劲,一气呵成,饱含了他们之间患难与共、生死相依的革命情谊。

彭德怀和黄公略都是湖南人,都曾参加过湘军,都有满腔热血且胸怀救国救民的抱负,所以志趣相投,一见如故,很快成了生死之交。后来,两人一起闹军饷、搞救贫会、进讲武堂;一起参加北伐战争、建立“秘密士兵会”,宣传革命思想;还一起和滕代远领导发动平江起义,成立中国工农红军第五军和平江工农兵苏维埃政府,开辟了湘鄂赣革命根据地。1928年12月中旬,因革命形势的发展,彭德怀率领红五军主力到井冈山与红四军会合,黄公略则率余部继续在湘鄂赣边区坚持游击战争。在开辟创建中央苏区的历次重要战斗中,彭、黄二人坚决贯彻积极防御、诱敌深入的战略方针,利用根据地的有利条件,发挥红军机动灵活的特长,配合默契,并肩战斗,取得了诸多胜利。

黄公略牺牲后,彭德怀一直不能忘怀这位亲密战友,还时常惦记着黄公略的家人。据黄公略女儿黄岁新回忆:“1939年,八路军副总司令彭德怀托人送来400元钱,真好比是雪中送炭。后来才知道,这笔钱是武汉各界捐赠给抗日将领的慰劳费,共有800元,彭伯伯一分没取,一分为二转赠给了红5军参谋长陈毅安烈士家和我家。”1945年在延安,毛泽东号召回顾历史,总结经验的时候,彭德怀牵头组织人员编写《黄公略传略》。1949年8月,湖南解放之际,彭德怀担心退守国民党部杀害我党干部家属,派出中央警卫团工作的侄儿彭起超,去湖南寻找黄公略的家属。1950年春,彭德怀在北京接见黄公略的家属后,认下黄岁新这个女儿。彭德怀曾在自述中写道:“交了20个左右的知识青年朋友,最后只剩下黄公略、李灿两人。”足见二人情谊之深。

来源:党史学习教育网

编辑:李晨昕