自2022年7月中国核工业科技馆馆藏老照片寻人工作启动,到最终确认所有人物身份信息,再到联系到相关家属、朋友或同事,采集到每个人物丰富感人的事迹材料,并在报纸及新媒体平台广泛宣传,历时半年多。共有30多万人关注寻人活动,近3万人点赞,7000多人接力转发,250多人留言提供线索或倾诉感受。“隐姓埋名”的核工业前辈的奋斗故事被发掘出来,尘封在历史中的一连串人名及相关的感人故事相继浮现。期待有更多类似老照片的故事能被呈现、被讲述。

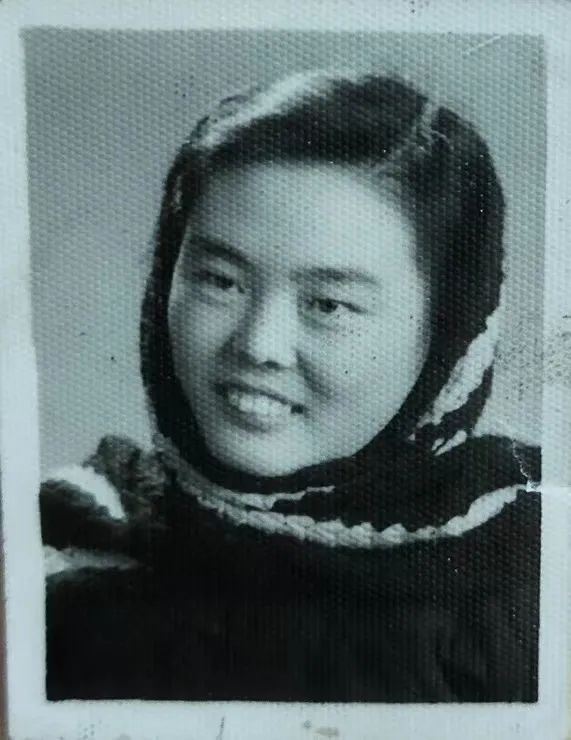

老照片中的她站在前排中间,个头不高,两条小短辫,圆圆的脸上笑容灿烂,许多老人看到照片都能一下子认出她,清晰地叫出她的名字——马玉珍。

中国核工业科技馆馆藏老照片(前排短辫子姑娘为马玉珍)

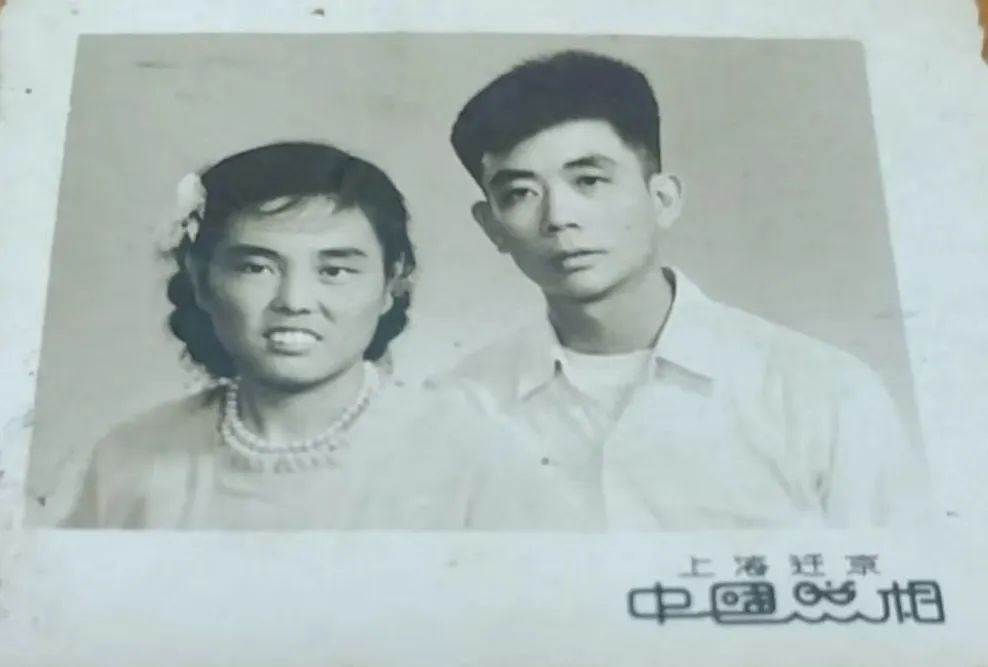

马玉珍夫妇

优等生——翻译日文书、给首长们讲原子物理

“马玉珍是我小姨,但她只比我大两岁,我从小就跟着她一起上学,她现在要是活着,也90岁了。”现居广东广州、今年88岁的任仲河老先生在电话中说。据任仲河介绍,他和马玉珍从小生活在东北葫芦岛市,那时候还叫锦西。马玉珍的父亲在当地是个“画匠”,谁家装修房子店面、办红白事等都会请他去扎花、糊灯笼、扎小马之类,他靠这个手艺养家糊口。马玉珍在家里排行老六,上头有四个哥哥,老大是姐姐,也就是任仲河的母亲。大哥在老家务农种菜,二哥做点小生意,三哥、四哥都是南下干部,三哥曾在长沙某大学教过几年书,四哥曾在郑州日报社当书记。

马玉珍

“我们上学的时候,学校里教的还是日语,马玉珍日语学得比较好,后来还翻译过一本日文小册子。中学毕业以后我们就分开了,她离开东北老家,到北京去投奔她的哥哥,在那儿读了高中,后来考到东北工学院冶金系。”任仲河说。1957年大学毕业后,马玉珍被分配到了二机部,准备到苏联留学没去成,就只在北京学习了一段时间,然后去了大西北四〇四基地。

在人才济济的建厂初期,四〇四这片热土承载了无数有抱负、有理想、有技术的新中国有为青年,他们在这里绽放光彩、众志成城攀登科技高峰。马玉珍也是其中一员。“她是当时的四位女工程师之一,曾经到二机部给首长们讲解过原子物理。”原四〇四厂四分厂生产调度、现退休居住上海的林正耀师傅介绍道。在林师傅的印象里,马玉珍还是技术攻关小组成员之一,人干练,专业能力很强。

在西北,马玉珍生了孩子,但那里条件太差,孩子太小没法养活,马玉珍就把孩子送回东北老家让任仲河的母亲帮她带着。“两个儿子都是我妈带到挺大了才接走。”任仲河回忆说。

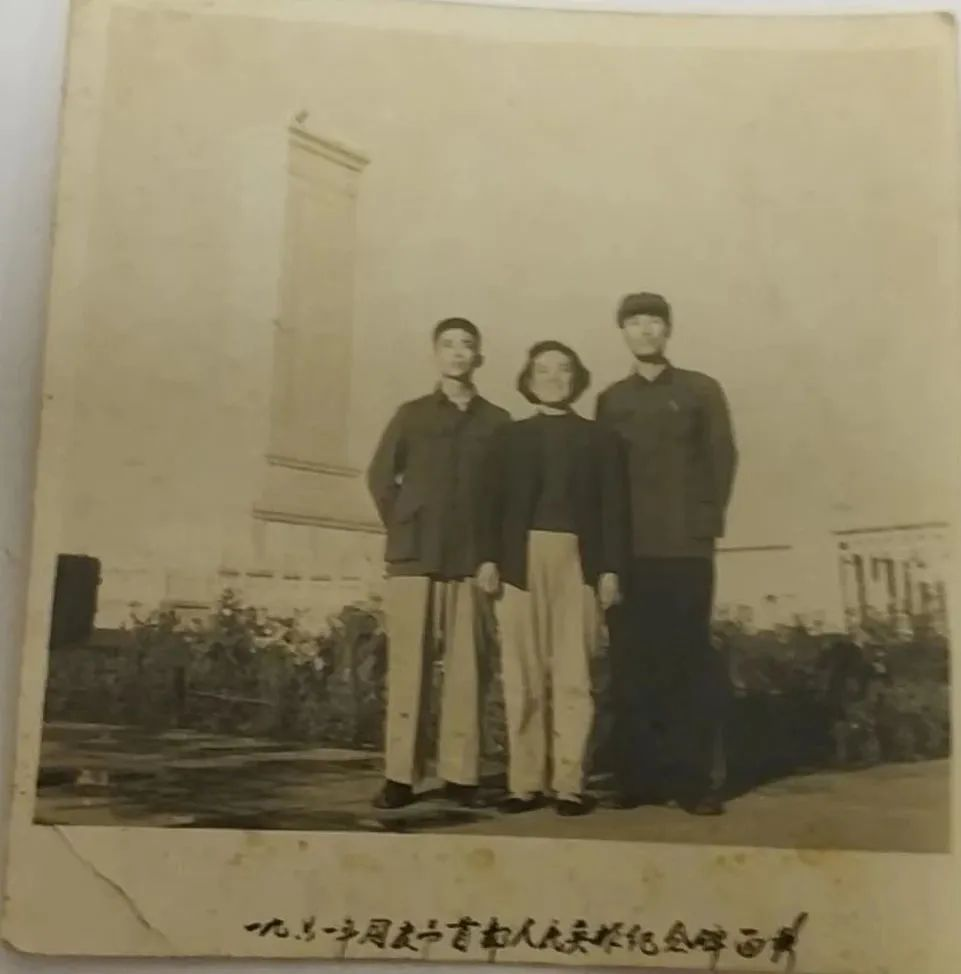

任仲河(右)到北京看望马玉珍夫妇时留影

本色老党员——不图名利、无私奉献

“我在家里的影册里看到过这张照片,应该是母亲大学毕业后,为了四〇四建设,和相关人员一起到北大清华集训,结束后准备回厂时照的合影。”马玉珍的儿子杨凯讲述了母亲在四〇四的点滴往事。马玉珍和爱人杨韶华在北京集训时相识,随后一起共赴四〇四奋斗生活。20世纪80年代初,一家人共同调往四川九〇三厂工作,直至退休。不管在哪里、在何时,他们始终表现出老共产党员的本色——不图名利、无私奉献。杨韶华毕业于华中化工学院,最早担任过四〇四总工程师姜圣阶的秘书,主要照顾姜圣阶的生活起居和日常琐事,在四〇四先后担任生产处处长、科技图书馆馆长。

马玉珍夫妇合影

杨凯清楚地记得,那时候父母经常去北京出差汇报工作不在家,或者为了某个工艺连续几个月在厂里加班,家里只剩自己带着弟弟,晚上大风吹得门锁哐当哐当响,虽然有些害怕,但是作为家里唯一的“小大人”,十几岁的他只能变得勇敢。

“当时全国少见的9寸显像管黑白电视机,我在随父亲春节值班时,在生产处见到过一次。当时厂区有很多防空洞,我和小伙伴经常一起去‘探险’,还差点儿走丢了。”回忆在四〇四成长的日子,杨凯既感骄傲又觉亲切。

1983年马玉珍夫妇及两个儿子的合影,后排右一为杨凯

老牌知识分子——信念坚定、追求真理

原四〇四厂工业学校校长李伟忠称马玉珍为姑姥,在他的印象里,姑姥这个老牌知识分子,性格非常坚强,立场坚定、敢说敢做。“那时候我就是十几岁的样子,和父母到姑姥家吃饭,闲聊时谈到了当时社会上的一些负面言论,姑姥政治立场坚定,认为就是说破天,学习都是最重要的,到哪儿都是这个理。姑姥坚定的人生信念、追求真理的品质深深触动了大家。”李伟忠回忆道。姑姥家里比较开明,在条件允许的情况下,让姑姥受到了很好的学习教育,小学、初中、高中一直到大学毕业,可以说是在那个生活环境下为数不多受过高等教育的女孩子。

文艺委员——活泼开朗、热爱跳舞

马玉珍与任仲河虽然辈分不同,但是两人在一起长大,关系很好,后来虽然因求学分开,但也一直保持着联系。据任仲河回忆,马玉珍性格活泼开朗,就像她在老照片上展现出来的样子。在上大学的时候,她还是班里的文艺委员,喜欢跳舞。“她讲过有一次课余时间,有些人还在努力看书复习,她就站起来提议说,大家都别学了,我们去跳舞吧。”任仲河回忆道。

任仲河说马玉珍参加工作后每月都会往家里汇钱:“家里不容易,她也很简朴,挣的钱都用来补贴家里。”1958年,煤校毕业的任仲河调到广州工作。由于杨韶华是广东梅县人,每次他们夫妇休假回广东探亲时,第一站就是任仲河家,他们会去那里住几天,一起聊聊,周边耍耍,合影留念。

马玉珍夫妇与任仲河夫妇相聚留影

后来马玉珍工作变动,一家人搬到了四川成都,任仲河到四川出差时,顺道也去看过她。“他们住在那个九寨沟和中坝铁路之间的两座大山之间的山沟里。我坐的车走在那个半山腰,往下一看就是万丈深渊,看得人心惊胆战。”任仲河回忆说,“她说工厂都在山洞子里头,具体是搞什么业务她没讲。”2002年,退休后的任仲河和几个朋友去四川旅行,顺道去看望马玉珍,那是他们最后一次见面,那时马玉珍已经坐上了轮椅,两年后她就去世了。

来源:党史学习教育网

编辑:李晨昕